“`html

為什麼在市場中,慢,反而能讓你活得更久?

親愛的投資朋友,如果你剛踏入這個充滿機會與挑戰的市場,或者你已經在其中打滾了一段時間,但總覺得追高殺低、心驚膽跳,那麼,我想跟你分享一個可能聽起來有點反直覺的觀念:在投資交易的世界裡,有時候,「慢」比「快」更能讓你活得更久、走得更遠。

許多投資新手往往帶著滿腔熱情,渴望在市場中快速獲利。他們看到新聞報導中股價飆漲,就急著追進;聽到朋友分享哪個標的會「噴」,就怕自己錯過,深怕遺漏任何一個看似唾手可得的機會(也就是我們常說的 FOMO, Fear Of Missing Out 情緒)。然而,這種急躁的心態,常常是導致虧損的元兇。

- 慢下來讓你更有時間分析市場動向,避免衝動交易。

- 策略性的等待讓你能集中資源於高勝率機會。

- 持久的生存能力比短期的損益更為重要。

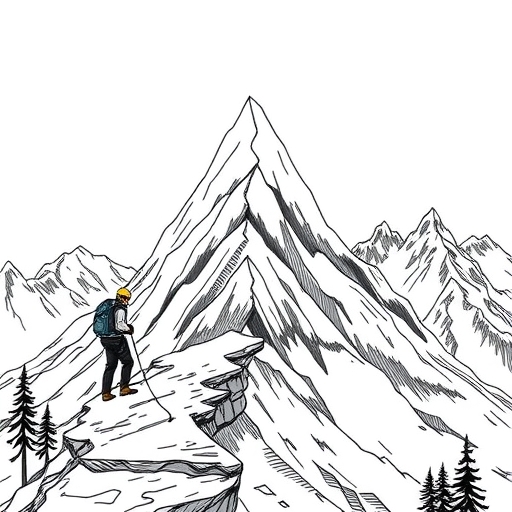

想像一下,你是一位專業的登山家,目標是攀登一座高山。你的首要任務是什麼?是拼了命往前衝,還是確保每一步都踩穩,並隨時注意天氣變化與自身體力?在市場裡,你的「資本」就是你的氧氣筒和裝備,它是你生存的根本。如果因為一次魯莽的衝刺而耗盡所有資源,甚至受傷,你就不可能抵達山頂,甚至連安全下撤都成問題。

因此,我們談論的「慢」,並非指完全不動,而是強調一種策略性的等待與風險的謹慎控管。這意味著我們不急著在市場的每一個波動中都尋找交易機會。我們花更多時間去觀察、去分析、去理解市場正在發出的訊號,只在那些勝率相對較高、風險相對較低的時刻出手。這種思維模式,是許多經驗豐富的交易者得以在市場中持續生存並累積財富的核心秘訣。

活著,才能看到下一個日出;保住資本,才能迎接下一個機會。這是我們在市場中必須學到的第一課。

交易的迷思:你並不需要無時無刻都在市場裡

另一個新手常見的迷思是:成為一個成功的交易者,就必須每天、每小時,甚至是每分鐘都在盯盤、在交易。這是一種誤解,而且是非常消耗精力與資本的誤解。

你可能會覺得,市場行情瞬息萬變,如果我不隨時準備好進場,不就會錯過很多賺錢的機會嗎?這種「怕錯過」的心態,驅使著你不斷地尋找交易標的,即使眼前的市場結構並不清晰,風險報酬比並不吸引人,你可能還是會因為交易的慾望而勉強進場。

但請你思考一下,每一次的交易都伴隨著成本。這裡的成本不僅僅是券商收取的交易手續費和證券交易稅,還有潛在的滑價(Slippage),以及更重要的,是你的時間、精力和情緒成本。頻繁的交易意味著你要承受更多的市場噪音,做出更多的決策,也就增加了犯錯的機率。

事實上,市場大多數的時間並非處於明確的趨勢之中。它可能正在盤整、震盪,或處於一個方向不明朗的階段。就像潮汐一樣,只有在漲潮或退潮時,你才能順著水流輕鬆前進;而當潮水平緩時,逆流而行只會耗盡你的體力。聰明的交易者知道,並不是所有時間都適合下水。

我們的目標不是「交易得越多越好」,而是「交易得越精準越好」。把那些市場結構不明、風險難以控制的時間,用來學習、計畫、等待,甚至是什麼都不做,反而是一種高效率的資本運用方式。你的資金,在場外等待時,是安全的;一旦進入市場,就開始面對風險。

所以,請放下「必須隨時交易」的包袱。學會等待,是你在這個市場中最重要的技能之一。

看懂趨勢的脈動:技術分析是地圖,而非聖杯

既然我們不追求隨時交易,那麼,當機會來臨時,我們該如何識別它呢?這時,技術分析就派上用場了。

技術分析是一種透過研究歷史價格、成交量等市場數據,來預測未來價格走勢的方法。你可以把技術分析想像成一張地圖,它能幫助你識別地形(趨勢、盤整)、標示出重要的地點(支撐、壓力位),並預測可能的路徑。但請記住,它是一張「地圖」,而不是「聖杯」。地圖會告訴你可能的路徑,但實際旅途中仍會遇到未知與變化。

技術分析的核心概念之一是「趨勢」。市場價格的變動往往不是隨機的,而是在一段時間內呈現出某個特定的方向。這就是我們常說的上升趨勢(Uptrend)、下降趨勢(Downtrend)或盤整(Sideways/Consolidation)。

如何識別最基本的趨勢?

| 趨勢類型 |

描述 |

| 上升趨勢 |

價格呈現出「一波比一波高的高點」與「一波比一波高的低點」。 |

| 下降趨勢 |

價格呈現出「一波比一波低的低點」與「一波比一波低的低點」。 |

| 盤整 |

價格在一個相對固定的範圍內波動,沒有明顯的上升或下降方向。 |

跟隨趨勢進行交易,而不是試圖去預測或對抗趨勢,是提高勝率的重要原則。在上升趨勢中尋找買入機會,在下降趨勢中尋找賣出(放空)機會,這能讓你順水行舟,減少與市場方向對抗的風險。

我們使用技術分析,不是為了精確預測價格會漲到哪一個點,而是為了理解市場當前的「行為模式」,識別出那些市場力量傾向於朝某個方向發展的時刻。這張地圖能指引我們找到那些風險較小、潛在回報較大的「安全港灣」或「起航點」。

從更高視角俯瞰:為何「大局觀」決定你的成敗

在使用技術分析時,有一個至關重要的概念,常常被新手忽略,那就是「多週期分析」或者說,先建立「大局觀」。

想像你正在駕駛一輛汽車。如果你只盯著前方的十公尺路況(例如,只看5分鐘或15分鐘的短週期圖表),你可能會因為一個突然出現的小坑洞而手忙腳亂。但如果你能同時參考導航地圖(週線或月線圖),了解你正處於一條什麼樣的大道上,這條大道是上坡還是下坡,前面是否有大的彎道或交流道,你就能更從容地應對眼前的狀況。

市場也一樣。它有不同的時間週期:月線、週線、日線、4小時線、1小時線、甚至更短的週期。這些不同週期的圖表,展現了市場在不同時間跨度下的行為。長期週期(如週線、日線)反映的是市場的主要趨勢和重要支撐/壓力位,它們是市場的「大局」。短期週期(如小時線、分鐘線)反映的是價格的短期波動和交易的精確切入點,它們是「細節」。

許多新手最容易犯的錯誤之一,就是完全沉浸在短週期圖表中,被其頻繁的波動所迷惑,忽略了長週期圖表所揭示的主要方向。結果可能是,在長週期明確的下降趨勢中,他們卻因為短週期的反彈訊號而屢次嘗試抄底,最終虧損累累。

建立大局觀的步驟通常是:

| 步驟 |

描述 |

| 從長週期開始 |

先檢視週線和日線圖,判斷目前市場處於什麼樣的主要趨勢中?是上升、下降,還是大規模的盤整?重要的支撐和壓力位在哪裡? |

| 過濾短期訊號 |

如果長週期顯示是下降趨勢,那麼在短週期中出現的任何上升訊號,都應該被視為是逆勢的、風險較高的訊號,你應該保持謹慎,甚至忽略它們,等待符合長週期方向的交易機會。 |

| 在長週期方向下尋找短週期切入點 |

只有當短週期訊號與長週期方向一致時(例如,長週期是上升趨勢,短週期也出現了看漲訊號),這個交易機會的勝率和風險報酬比才會更高。 |

記住,市場的波動是具有層次感和關聯性的。長週期的力量往往大於短週期。先看懂大格局,才能避免在細節中迷失方向。建立大局觀,是你進行穩健交易的基石。

波浪理論:理解市場結構與潛在轉折的框架

前面我們談到了理解市場結構和趨勢的重要性。而在眾多技術分析工具中,艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory, EWT)提供了一個獨特且深刻的視角,幫助我們理解市場價格波動背後的心理驅動力與結構性模式。

波浪理論由拉爾夫·尼爾森·艾略特(Ralph Nelson Elliott)在1930年代提出,他觀察到金融市場的集體心理波動呈現出重複的、可識別的模式,這些模式以「波浪」的形式展現。其核心思想是:市場價格的變動,主要由兩種波浪構成:驅動浪(Impulse Waves)和修正浪(Corrective Waves)。

這兩種波浪以一種「五波上升,三波下降」或「五波下降,三波上升」的基本模式循環出現,構成了市場最基礎的八浪週期(5個驅動浪 + 3個修正浪 = 8個浪)。

更關鍵的是,波浪理論認為這些波浪具有分形(Fractal)的特性,也就是說,每一個波浪本身又可以細分成更小層級的子波浪,而這些子波浪又遵循相同的模式。例如,一個完整的5浪驅動浪,其內部的第1、3、5浪(都是驅動浪方向的浪)又各自由更低一個層級的5個子浪構成,而第2、4浪(修正浪方向的浪)則由更低一個層級的3個子浪構成。

波浪理論的核心規則(不可被破壞的規則)包括:

-

規則一: 第2浪的低點(在上升趨勢中)或高點(在下降趨勢中),永遠不會超越第1浪的起點。

-

規則二: 第3浪永遠不是驅動浪中最短的一個浪(通常是最長且最具爆發力)。

-

規則三: 第4浪的價格範圍(低點到高點)不會與第1浪的價格範圍(高點到低點)有價格上的重疊(在大多數情況下,特別是標準的驅動浪中)。

如果以上任何一條規則被市場價格行為破壞,那麼你當前的波浪計數就是錯誤的,需要重新評估。

波浪理論之所以強大,在於它提供了一個預期市場未來可能路徑的框架。透過識別當前價格處於哪一個波浪中,我們可以對接下來可能出現的波浪類型(是驅動浪的延續還是修正浪的開始?)及其可能的幅度與目標範圍有一個初步的預期。這對於規劃交易策略、設定潛在目標價和止損點非常有幫助。

然而,波浪理論的學習與應用需要經驗與耐心,且其計數本身帶有一定的主觀性。市場走勢複雜多變,並非總是呈現教科書般的標準波浪形態。因此,我們將波浪理論視為一個強大的「框架」,幫助我們理解市場結構和潛在轉折點,而不是一個絕對精確的預測工具。

如何運用波浪理論尋找高勝率的切入點?

波浪理論最大的價值在於,它幫助我們在市場的波動中識別出那些「在趨勢方向上的調整結束後,趨勢即將恢復」的潛在區域。這些區域,正是我們尋找「低風險切入點」的理想時機。

回顧波浪理論的基礎結構:5波驅動 + 3波修正。對於保守的趨勢追隨者而言,最具吸引力的入場時機通常出現在:

-

潛在的第3浪起點: 在一個清晰的5波上升(或下降)趨勢中的第1浪結束後,市場會進入一個第2浪的修正。第2浪通常是一個相對簡單的ABC修正。保守的交易者會等待這個第2浪修正結束的訊號。一旦價格在第2浪的預期低點區域(例如,對第1浪回撤了50%或61.8%的斐波那契位置)出現築底、止跌並展現出再次啟動的跡象(例如,突破短期的下降趨勢線,或出現看漲的K線形態),這可能就是一個潛在的第3浪開始的信號。第3浪通常是最強勁且最長的浪,在此切入,潛在報酬高。

-

潛在的第5浪起點: 在第3浪大幅上漲(或下跌)後,市場會進入一個第4浪的修正。第4浪的形態通常比第2浪複雜(可能是平台形、三角形等)。與尋找第3浪起點類似,我們等待第4浪修正結束的訊號,特別是價格在預期修正區域(例如,對第3浪回撤了38.2%或50%,且通常不會跌破第1浪的高點)企穩並再次展現上攻(或下跌)動能時。這可能預示著第5浪的到來。雖然第5浪的強度可能不如第3浪,但它仍是趨勢的延續,提供了一個順勢交易的機會。

這兩種情況的核心都是「等待修正結束」。我們不是在第1浪或第3浪的末端去追高,而是在第2浪或第4浪的修正低點(在上升趨勢中)去佈局。為什麼這是低風險?因為你的止損點可以設定在修正浪結束點下方不遠處(例如,第2浪低點下方一點,或者根據波浪規則,設在第1浪起點下方;第4浪結束點下方一點,或者設在第1浪高點下方以遵循不重疊原則)。如果市場走勢不如預期,修正浪繼續深化或演變成更複雜的形態,甚至破壞了波浪規則,你的損失是有限且可控的。

反之,如果市場按照預期的波浪方向發展(進入第3浪或第5浪),潛在的盈利空間(例如,第3浪可能延伸到第1浪的1.618倍甚至更高,第5浪可能達到與第1浪等長或與1-3浪組合有斐波那契關係)則遠大於你的潛在虧損。

除了順勢的驅動浪,波浪理論也能幫助識別潛在的趨勢轉折點。當一個完整的5浪驅動浪(無論是上升或下降)完成後,市場很可能進入一個更大規模的3浪(ABC)修正。如果你能識別出潛在的5浪結束訊號(例如,在第5浪目標區域出現背離、放量滯漲等),並看到明確的下跌(或上漲)的A浪啟動,那麼在隨後的B浪反彈(或回調)結束時,尋找C浪的切入點,也是一種針對主要趨勢修正的交易策略。

總結來說,運用波浪理論尋找高勝率切入點,就是學會在市場「休息」或「調整」(第2浪、第4浪、或ABC修正浪)時保持耐心,分析其結構與可能的結束位置,並等待市場力量再次朝主要方向或預期轉折方向啟動的訊號,在風險最低、潛在報酬最高的區域出手。

耐心是你的護城河:等待「低風險」的入場時機

我們前面提到了運用波浪理論來識別潛在的入場區域,但光知道「可能」的區域還不夠。真正的關鍵在於「等待」,等待那些區域發出明確的「入場訊號」,也就是我們所說的「低風險切入點」。

什麼是「低風險」的入場時機?它通常具備以下幾個特徵:

-

明確的潛在止損位置: 在這個點位入場,你可以設定一個距離當前價格很近的止損點。如果市場朝你不利的方向移動並觸發止損,你的虧損金額是預先知道且能夠承受的。

-

較高的潛在報酬: 如果市場朝你預期的方向移動,潛在的獲利空間遠大於你的潛在虧損。換句話說,風險報酬比(Risk/Reward Ratio)是吸引人的(例如,至少是1:2 或 1:3)。

-

與更高時間週期趨勢一致(優先考慮): 在長週期趨勢方向上尋找低風險切入點,會顯著提高交易的成功率。

-

有其他技術訊號佐證: 單一的波浪計數可能不夠,如果能在預期波浪結束點看到其他技術指標(如移動平均線的支撐/壓力、重要的水平支撐/壓力位、特定的K線反轉形態、成交量的變化等)發出的同向訊號,則能增加進場的信心。

把這個概念應用到波浪理論上:等待第2浪或第4浪修正結束時的低風險切入點,意味著我們不猜測底部或頂部,而是等待市場在預期修正區域完成整理、測試支撐/壓力,並展現出重新啟動的跡象。這些跡象可能包括:

等待這些訊號的出現,需要極大的耐心。市場不會因為你準備好了就立即出現完美的機會。有時候,你需要等待數天、數週甚至數月,才能等到一個符合你標準、風險清晰、報酬吸引人的交易機會。這段等待的時間,恰恰是你積累經驗、磨練心性、規劃策略的最佳時機。

將耐心視為你在市場中的護城河。它保護你免於在不確定、高風險的區域盲目交易,保存你的資本實力,讓你能在真正的機會來臨時,有足夠的彈藥與信心,執行你的計畫。

風險管理:保守交易者安身立命的根本

即使你已經學會了識別趨勢、運用波浪理論尋找潛在機會,並且具備了耐心等待低風險切入點的能力,但如果在「風險管理」這一環節出了問題,你所有的努力都可能付諸東流。

風險管理是保守交易者賴以生存的根本。它不是關於「如何賺大錢」,而是關於「如何控制損失,確保你的資本不被輕易侵蝕」。一個嚴謹的風險管理策略,至少應包含以下幾個核心要素:

| 風險管理要素 |

描述 |

| 單筆交易的風險暴露 |

在任何一筆交易中,願意承擔的最大虧損金額應限制在總資本的1%到2%之間。 |

| 設定明確的止損點 |

在進入市場時決定無條件出場的價位以限制虧損。 |

| 根據止損點計算倉位大小 |

根據願意虧損的最大金額及止損點距離進場點的價差計算投入資金。 |

| 設定盈利目標或追蹤止損 |

根據技術分析設定合理的盈利目標,並考慮部分或全部出場。 |

| 避免過度槓桿 |

盡量避免使用過高的融資或期貨等槓桿工具,以減少虧損風險。 |

風險管理的核心在於紀律的執行。計畫好你的交易,然後交易你的計畫。在進場前,你知道潛在的最大虧損、潛在的報酬以及基於分析得出的進出場條件。一旦進場,市場的波動可能會引發你的情緒,但你必須堅守你的計畫,嚴格執行止損和止盈。記住,活下來,比「可能賺大錢」更重要。小小的虧損可以很快賺回來,毀滅性的虧損則可能讓你永遠退出市場。

投資新手常犯的錯誤,你中了幾個?

即便我們強調了保守、等待、風險管理,但人性的弱點總是在市場波動時暴露無遺。以下是幾個投資新手(甚至是一些有經驗但紀律不嚴謹的交易者)常犯的錯誤,看看你是否也有類似的經歷:

-

錯誤一:追漲殺跌——在市場熱情最高點進場

這是最經典的錯誤之一。看到某個股票或資產價格連續大漲,媒體熱烈報導,周圍的朋友都在談論它,你感到強烈的「錯過恐懼(FOMO)」。你覺得「再不買就來不及了!」,於是匆忙地在高點附近追價買入。這在波浪理論中,很可能發生在一段明顯上漲波段(例如第3浪或第5浪)的末端。當你買入後,市場往往開始進入調整或下跌,你的持倉立即陷入虧損。這是因為你在市場情緒最狂熱、風險最高的時候進場,而此時,那些耐心等待的交易者可能正準備獲利了結。

-

錯誤二:不設止損或頻繁移動止損——讓小虧變成大虧

進入市場後,如果價格朝不利方向移動,一些投資者會因為不願承認錯誤或抱持「總會漲回來」的僥倖心理而不設止損。或者,他們設定了止損,但當價格接近止損點時,他們會因為擔心「一賣就漲」而將止損點向下移動,讓自己承受更大的風險。

-

錯誤三:在盤整區間中過度交易——被市場來回打臉

當市場處於盤整階段時,價格在一個區間內上下震盪,沒有明確的趨勢。新手交易者可能試圖在這個區間內「高拋低吸」,但由於對盤整區間的範圍判斷不準確,或市場波動突破區間失敗又縮回,導致他們頻繁地在區間的上下邊緣附近追價或止損,最終不斷虧損手續費和本金。

這些錯誤的根源往往在於缺乏耐心、對市場結構理解不足以及風險管理紀律的缺失。認識到這些錯誤,是你在投資旅程中避免重蹈覆轍的第一步。我們的目標不是避免所有虧損(這不可能),而是透過等待和風險管理,讓每一次虧損都保持在可控範圍內,不讓單次錯誤擊垮我們。

建立你的觀察清單:等待是為了更精準的出手

如果我們大部分時間都在等待,那這段時間該做什麼呢?難道只是發呆嗎?當然不是。

這段等待的時間,是你進行「準備」的最佳時機。你需要積極地去「尋找」那些即將浮現的機會,將它們納入你的「觀察清單」中,並持續追蹤,直到它們發出明確的低風險入場訊號。

建立觀察清單的過程,本身就是一個學習和研究的過程:

-

篩選潛在標的: 你可以根據自己的偏好和關注的市場(例如,台灣股市、美股、特定產業板塊等),篩選出一些你感興趣、基本面你能夠理解的公司或資產。

-

從長週期分析結構: 對這些潛在標的進行長週期(週線、日線)的技術分析。判斷它們目前處於什麼樣的趨勢或盤整階段?運用波浪理論,嘗試對當前的價格走勢進行初步的波浪計數,識別它可能處於哪個波浪階段?是正在構建第1浪?還是在進行第2浪或第4浪的修正?或者一個大的ABC修正即將結束?

-

標記關鍵價位: 在圖表上標出重要的支撐位、壓力位、斐波那契回撤位/延伸位等,這些價位可能是波浪結束的潛在目標區域,也可能是市場發出關鍵訊號的位置。

-

識別潛在的等待區域: 如果你判斷某個標的正在進行第2浪或第4浪修正,那麼你現在的任務就是等待這個修正浪的結束。將它加入觀察清單,並設定提醒,當價格進入你預期的修正目標區域時通知你。

-

持續追蹤與更新: 市場是動態的。你需要定期(例如,每天或每週)檢查你的觀察清單,看看這些標的價格走勢是否符合你的波浪計數和預期?是否有新的技術訊號出現?如果市場走勢破壞了原有的波浪結構或判斷邏輯,果斷地將其從觀察清單中移除,或者重新進行分析。

建立觀察清單並耐心等待,可以幫助你克服隨機交易的衝動。當你有了一個明確的清單和等待的計畫,你就知道「無所事事」的時候其實是在「做正事」——你在等待那些符合你條件的機會。這能讓你保持冷靜和客觀,避免被市場的短期波動所干擾。

等待,不是被動的發呆,而是主動的準備。你準備得越充分,等待得越耐心,當機會真正來臨時,你的出手就會越果斷、越精準。

複利效應與時間的朋友:穩健累積才是王道

最後,我想和你談談為什麼保守、穩健的交易策略,長期來看反而能帶來更可觀的回報。這關乎到一個重要的概念:複利效應(Compounding Effect)。

愛因斯坦曾說,複利是世界的第八大奇蹟。簡單來說,複利是指你的收益能夠產生收益。一開始看起來微不足道的穩健小幅盈利,經過時間的累積,其增長速度會變得越來越快,呈現出指數級的增長曲線。

與追求暴利的激進交易者不同,保守的交易者更看重勝率和風險報酬比,他們目標是持續地從市場中獲取小而穩定的收益。這聽起來或許不如「一夕致富」的故事來得吸引人,但正是這種「積小勝為大勝」的模式,讓複利效應得以充分發揮。

| 交易者類型 |

描述 |

| 激進交易者 |

風險管理不嚴,冒險投入大比例資金,追求翻倍收益,資金曲線波動大。 |

| 保守交易者 |

嚴格控制單筆交易風險,選擇高勝率機會,穩定小額盈利,資金曲線穩步增長。 |

長期下來,保守交易者的穩步增長會因為複利效應而展現出驚人的力量。每一次的小額盈利都會成為下一次交易的本金,滾雪球效應將越來越明顯。而激進交易者的大起大落,很可能在某次災難性的虧損後,再也無法翻身。

時間是保守交易者的朋友。你不需要在短時間內證明什麼,你只需要確保你的資本能夠持續地在市場中存在並穩健增長。每一次嚴格執行止損,都是在保護你的未來;每一次耐心等待,都是在為更高效率的資本利用做準備。

所以,請擁抱這種穩健的哲學。它可能不會讓你成為市場中「一夜暴富」的傳奇,但它更有可能讓你成為市場中「長期生存並持續獲利」的贏家。穩健累積,才是通往財務自由的康莊大道。

總結:慢下來,看清楚,然後耐心等待你的機會

回顧我們所談論的,你會發現,在市場中穩健前行,並不需要什麼驚天的交易絕技,更多的是一種心態的調整與紀律的執行。

我們強調了:

-

活著最重要:保住你的資本,別讓急躁或貪婪侵蝕它。

-

等待是常態:你不必隨時都在交易,把時間花在分析和等待上。

-

建立大局觀:先從長週期看懂市場的主要方向。

-

運用工具(如波浪理論):學習理解市場的結構,預期可能的路徑與轉折區域。

-

只在低風險點出手:結合波浪理論或其他技術分析,在修正浪結束後、趨勢即將恢復且止損點明確的區域尋找機會。

-

嚴格執行風險管理:控制好每一筆交易的風險,絕不讓小虧變成大虧。

-

避開常見陷阱:不要追漲殺跌,不要對抗趨勢,不要在沒有明確優勢的區域過度交易。

-

主動準備:建立觀察清單,持續追蹤潛在標的。

-

擁抱複利:相信穩健的小步前進,長期下來會帶來巨大的累積。

市場永遠都在,機會永遠存在。但屬於你的機會,是那些經過你耐心等待、仔細分析、風險可控的機會。它們可能不像那些飆漲的股票那樣耀眼,但它們更紮實、更安全。

所以,請慢下來。花時間去看清楚市場的全貌,理解它可能的運行節奏。然後,帶著耐心與紀律,去等待屬於你的那一刻。當條件都符合時,果斷地按照你的計畫出手,並嚴格管理好風險。

這條路可能不會讓你一夜暴富,但它會讓你走得更穩、更遠。願你在投資的旅程中,成為一個冷靜、耐心、有紀律的交易者,並最終實現你的財富目標。我們一起努力。

公司spin off意思常見問題(FAQ)

Q:什麼是公司spin off?

A:公司spin off指的是母公司將其中一個業務部門或子公司分拆成獨立的公司,並將其股份發放給原有股東。

Q:公司spin off會對股東產生什麼影響?

A:股東通常會獲得新公司的股份,這可能使他們的投資多樣化,但同時也可能隱含風險。

Q:為什麼公司會選擇spin off?

A:公司可能選擇spin off是為了集中資源、提升經營效率或是實現更高的企業價值。

“`